【2025年版】お盆の時期は7月?8月?全国のお盆の違いと過ごし方についてご紹介

お盆は、祖先の霊をお迎えし、ご先祖さまとの絆を改めて感じる大切な期間です。

毎年夏になると、多くのご家庭で「お墓参り」や「迎え火・送り火」などの風習が行われ、日本全国が静かな祈りの雰囲気に包まれます。

ただし「お盆っていつなの?」と聞かれると、地域によって答えが違うのも事実。この記事では、お盆の時期が地域によって異なる理由を、歴史的な背景や暮らしの変化とあわせて解説していきます。今年(2025年)のお盆の日程もご紹介しますので、参考になさってください。

目次

○お盆はいつ?

◎全国的に多いのは「8月13日〜16日」|旧暦に由来する「月遅れ盆」

現在、日本の多くの地域でお盆といえば、8月13日から16日頃に行われるのが一般的です。

これは「月遅れ盆(つきおくれぼん)」と呼ばれており、もともと旧暦の7月15日に行っていたお盆を、新暦に置き換えて約1か月遅らせた日程になります。

全国的に見ても、およそ7割以上の地域でこの8月のお盆が採用されているといわれており、今ではいわば「全国標準」となっています。多くの方がこの時期に帰省し、ご先祖さまを迎え、家族とともに静かな時間を過ごします。

【2025年の月遅れ盆の日程】

- 迎え盆(ご先祖さまをお迎えする日)・・・8月13日(水)

- 中日(お盆の中心の日。家族が集まりやすい日)・・・8月15日(金)

- 送り盆(ご先祖さまを送り出す日)・・・8月16日(土)

この3日間は、お墓参りや仏壇の供養、迎え火・送り火などが行われる、ご先祖さまと心を通わせる大切な時間です。

また、夏の帰省ラッシュや花火大会などもこの時期に重なり、日本らしい夏の風景のひとつともいえるでしょう。

◎東京や一部の都市では「7月13日〜16日」

全国的には8月にお盆を行う地域が多い一方で、東京や一部地域では、7月13日から16日頃にお盆を迎えます。

この時期に行われるお盆は、新暦にあわせたお盆となります。

なぜこの地域では7月なのかというと、明治時代に日本が太陽暦(新暦)を導入した際、いち早くその暦の切り替えに対応したのが東京を中心とする都市部だったからです。

農業よりも商業や行政の中心として発展していた都市では、新しい暦への対応が早く進み、そのまま「旧暦7月15日のお盆=新暦7月15日のお盆」として受け継がれてきたのです。

現在でも、東京都心や一部地域などでは、7月にお盆行事が行われており、お寺でもこの日程にあわせて法要が行われることが多くなっています。

【2025年の新盆の日程】

- 迎え盆・・・7月13日(日)

- 中日・・・7月15日(火)

- 送り盆・・・7月16日(水)

7月のお盆は、全国的には少数派ではありますが、都市部特有の歴史や暮らしの流れを反映した、しっかりとした理由に基づいたスタイルです。

地域によって日程が違うというのは、日本の風習の奥深さを感じられるポイントの一つですね。

○なぜお盆の期間が地域によって異なるのか?

太陽暦と旧暦の違い

実は、お盆の時期が地域によって違う理由は、「使っている暦(こよみ)」の違いにあるんです。

もともと日本では、太陰太陽暦(旧暦)という、月の満ち欠けを基にした暦が使われていて、お盆はその旧暦の7月15日頃に行われていました。

ところが、明治時代になると、日本は国際基準に合わせて、太陽の動きを基にした「新暦(太陽暦)」に切り替えることになりました(これが「改暦」と呼ばれる出来事です)。

しかし、旧暦と新暦では日付の感覚にズレがあり、旧暦の7月15日=新暦ではだいたい8月中旬頃にあたります。

そのため、当時の人々は悩みました。

「このまま新暦の7月15日にお盆をやる? それとも、今まで通りの季節感を大事にして、8月にずらしてやる?」

その結果、日本各地で次のようなスタイルに分かれていったのです。

農業や暮らしとの関わり

昔の日本では、暮らしの中心に農業がありました。とくに地方では、7月中旬という時期は田植えや草取りなどの農作業がもっとも忙しい頃となります。

そんな時期に「お盆の準備をして、迎え火を焚き、お墓を整えて、ご先祖さまを丁寧に迎える」というのは、なかなか現実的ではありませんでした。

そこで多くの地域では、「もう少し落ち着いた時期にご先祖さまをしっかりお迎えしたい」という思いから、農作業がひと段落する8月に、お盆を行うようになっていったのです。

このような背景があり、今でも「お盆=8月」というスタイルが日本中に広まっています。

また、お盆は単にご先祖さまの霊を供養するだけでなく、自然や季節の恵みに感謝し、五穀豊穣(ごこくほうじょう)を願う農耕行事としての性格も残っているのです。

地域によっては、お盆の時期に地元のお祭りが開催されたり、収穫祈願をかねた灯籠流しなどの行事が今も続いています。

お盆の風習には、自然と共に生きてきた日本人の心が、静かに息づいているのですね。

戦後の都市化と、お盆の「全国標準化」

一方で、時代が進み、第二次世界大戦後になると日本は急速に都市化していきます。

都会では、サラリーマンや工場勤務の方など、農業以外の仕事に就く人が増え、日常生活も大きく変わっていきました。

そんな中で浮かび上がったのが、「お盆をどう過ごすか」という問題です。

仕事の都合でお盆の準備やお墓参りがしづらくなっていたため、社会全体で休みを取りやすいタイミングが必要になりました。

そこで、多くの会社や学校が、8月13日〜16日の「月遅れ盆」の時期を夏季休暇として設定するようになり、次第にこれが「全国的なお盆のスタンダード」となっていきました。

とはいえ、日本はとても多様な国。

今でも、古くからの風習やお寺の方針を大切にして、旧暦に近い7月にお盆を行っている地域もたくさんあります。

たとえば東京の一部や、寺町として知られる地域では、今でも「7月のお盆」が主流です。

このように、お盆の時期ひとつとっても、その地域の歴史や暮らし、価値観がしっかり反映されているのです。

だからこそ、「うちはどのお盆?」と戸惑う方もいるかもしれませんが、それはむしろ地域に根ざした文化が今も生きている証とも言えます。

○お盆の過ごし方|どこでも共通する風習と心がけたいこと

お盆は、時期こそ地域によって異なりますが、ご先祖さまを大切に思う気持ちは全国共通です。

昔から日本では、家族や親せきが集まり、感謝と祈りの気持ちを込めて、お盆の行事を丁寧に行ってきました。

以下のような風習は、多くの地域で共通して行われているものです。

● 迎え火・送り火

お盆の始まりと終わりに、ご先祖さまの霊が迷わず家に帰ってこられるように、玄関先や門口で火を焚く風習です。

13日に「迎え火」を焚いてお迎えし、16日に「送り火」でお見送りします。

この灯りは、あの世とこの世をつなぐ大切な目印とされています。

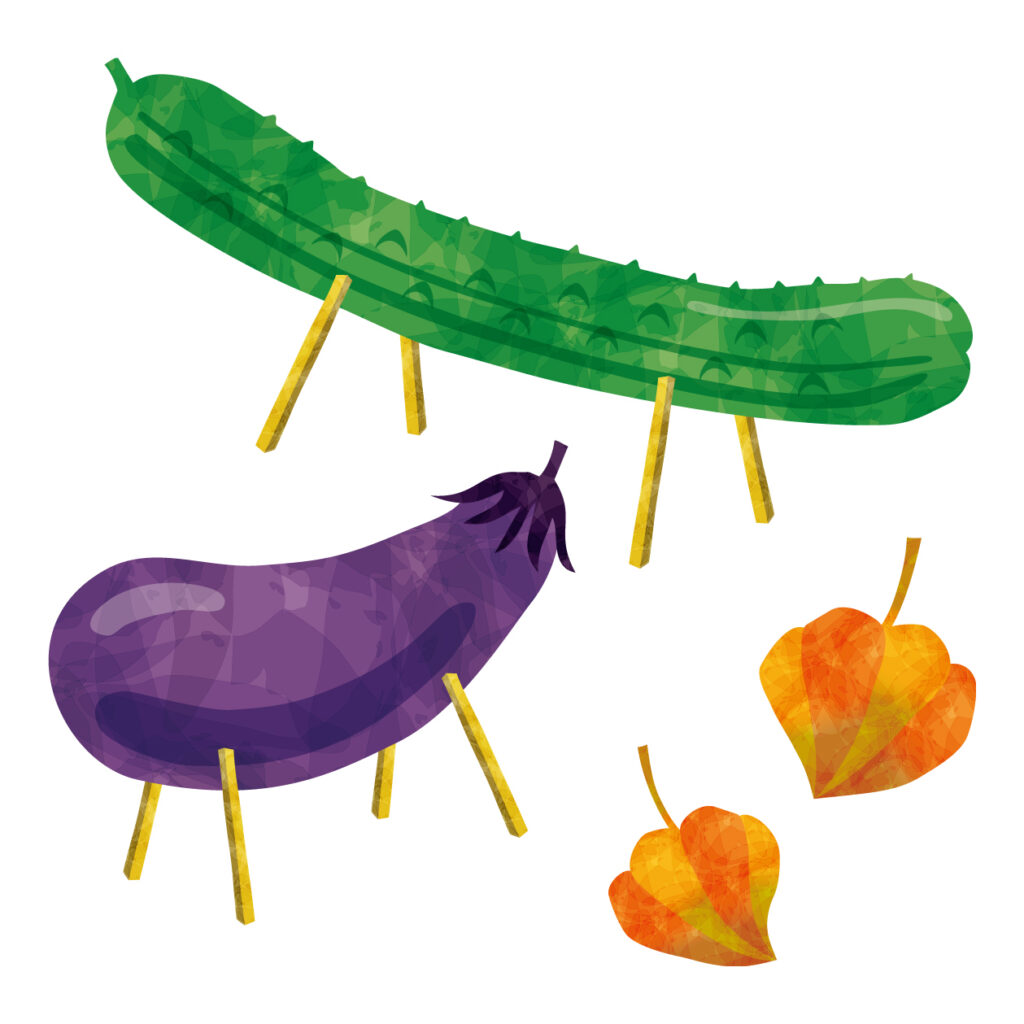

● 精霊馬

きゅうりやナスに割りばしやつまようじで足をつけて作る、動物のような飾り物。

- きゅうりは馬・・・ご先祖さまが早く家に帰ってこられるように。

- ナスは牛・・・ゆっくりと名残を惜しみながら帰っていただけるように。

という意味が込められています。

お盆の時期になると、スーパーなどでもセットになって販売されることもありますね。

● お墓参りとお墓の清掃

お盆の期間中には、お墓を訪れ、草取りや掃除をしたあと、お花やお線香を手向けます。

きれいになったお墓に手を合わせることで、ご先祖さまへの感謝や家族の絆を再確認できる大切なひとときです。

● お仏壇へのお参り・供花・お供物

自宅に仏壇がある場合は、お花(供花)や果物・お菓子などのお供物をお供えし、手を合わせてお参りします。

盆提灯を飾って、お迎えの準備をするご家庭も多く見られます。

仏壇の前で、家族が顔をそろえてお線香をあげる時間は、お盆ならではのあたたかい風景です。

● 盆提灯

ご先祖さまの霊が帰ってくる道しるべとなる、やさしい灯りの提灯です。

仏壇のそばに吊るしたり、玄関に飾ったりして、「どうぞこちらへ」と心をこめてお迎えする気持ちを表します。

● 近年増えている「新しいお盆のかたち」

最近では、遠方に住んでいてお墓参りが難しい方のために、

- 代理墓参りサービス(石材店のスタッフが代わりに清掃・供花してくれる)

- 霊園や寺院でのお盆供養の申し込み

など、ライフスタイルに合わせた「現代のお盆のかたち」も増えています。

「どうしても行けないから……」と気に病まず、できる範囲で心をこめてご先祖さまに想いを届けることが大切です。

どの方法でも、ご先祖さまを敬い、感謝の気持ちを忘れずに過ごすことが、お盆のいちばんの意味なのです。

○さいたま市のお盆はいつ?

岩槻北稜霊園のあるさいたま市では、毎年8月13日から16日頃に行われる「月遅れ盆」が一般的です。

これは、旧暦の7月15日前後に行っていたお盆を、新暦にあわせて1か月遅らせたスタイルで、現在では日本各地で広く行われている形式でもあります。

さいたま市周辺は、もともと農業が盛んな地域でもあり、旧暦の流れを大切にしてきた背景があります。農作業の忙しい時期を避けて、ご先祖さまをゆっくりと迎え、感謝の気持ちを伝えるために、今のような8月のお盆スタイルが根づいていきました。

とはいえ、さいたま市内には歴史のある寺院も多く、寺院の方針やご家庭の伝統によっては、7月にお盆を行う場合もあります。

「うちはどっちのお盆かな?」と迷ったときは、ご家族やお寺に一度確認してみるのが安心です。

どちらの時期であっても、ご先祖さまを想う気持ちに変わりはありません。

その土地やご家庭ならではの習わしを大切にしながら、お盆の時期を穏やかに過ごしたいですね。

まとめ|お盆は「地域性」と「家族の心」が息づく、日本ならではの大切な行事

お盆の時期が地域によって違うのは、単に「カレンダーの日付」が異なるというだけではありません。

その背景には、それぞれの地域が育んできた暮らしの知恵、長く受け継がれてきた風習、そして家族やご先祖さまを大切に想う心が深く息づいています。

同じ「お盆」という行事でも、土地によって少しずつやり方が違うのは、それだけ日本各地に豊かな文化がある証拠。

今年(2025年)のお盆も、どんなかたちであれ、ご先祖さまへの感謝の気持ちを大切にしながら、ご自身の地域やご家庭ならではの過ごし方で心穏やかにお迎えしましょう。

お盆は、私たち日本人にとって、「つながり」を感じられるかけがえのない時間です。

家族と語らい、手を合わせるそのひとときが、きっと心に残るやさしい記憶となるはずです。

監修者情報

渡辺裕

(わたなべゆたか)

1984年生まれ。千葉県松戸市育ち。実家が石材店のため、小さい頃からさまざまなご家族様の供養に触れて育つ。大学卒業後は法人向けソリューション営業に従事し、その後当石材店に勤務。多くのご家族様のお墓の建立に携わり、2017年に4代目店主として代表取締役に就任。終活に関する資格を多数所有し、幅広い知識と経験でお客様に寄り添ったサポートを心がけている。

有限会社 千代田家石材店/代表取締役

一般社団法人 日本石材協会/認定 お墓ディレクター 2級 認定番号 21-200080-00

一般社団法人 終活カウンセラー協会/終活カウンセラー 2級

一般社団法人 日本看取り士会/看取り士

一般社団法人 日本尊骨士協会/尊骨士

ーお墓に関するご相談ならぜひ千代田家石材店にー

当社は大正8年に八柱霊園の参道に創業してから100余年。

千代田家石材店は、お客様に寄り添ったご提案・ご法要・お墓参りのお手伝いをさせて頂いています。

埼玉県さいたま市の岩槻北稜霊園のほか、埼玉、茨城、千葉県内に多数お取り扱いの霊園がございます。

ご埋葬やお墓の購入、お墓のリフォームなど、お墓やご法要に関することでしたら、何でもご相談ください!

有限会社 千代田家石材店

住所:〒270-2253 千葉県松戸市7-450(八柱霊園 中参道)

営業時間:8:00〜19:00(土日祝日営業)

店舗定休日:火曜(祝日・お盆・お彼岸・年末年始を除く)

※各霊園のご案内は随時行っております。

TEL/FAX:047-387-2929/047-389-0088

HP:https://chiyodaya.co.jp/

ーその他の霊園ー

【2023年11月23日 新区画オープン】