お盆に行う施餓鬼とは|餓鬼道の背景や参加する意味・ご先祖供養との関係も紹介

「施餓鬼(せがき)」とは何か知っていますか?

言葉を聞いたことはあるけれど、どんな意味があるのか分からない…という方も多いのではないでしょうか?

お寺や霊園から「施餓鬼会(せがきえ)」の案内が届いたとき、「参加しないといけないの?」と不安に感じる方もいらっしゃいます。

施餓鬼は、仏教における大切な年中行事の一つで、亡き人や無縁仏、そして苦しむ霊たちへ“施し”を行い、供養する儀式です。

しかし、あまり詳しく紹介されることがないため、内容や意味が分かりにくいと感じる方も多いのが実情です。

この記事では、「施餓鬼とは何か?」という基本を、初めての方にもわかりやすく丁寧に解説していきます。

仏教行事としての意味を知り、ご供養の機会をより大切なものとして感じていただけたら幸いです。

目次

○施餓鬼(せがき)とは?

施餓鬼とは、仏教の教えに基づいて行われる伝統的な法要の一つで、「苦しみの中にある霊(たましい)」に対して食べ物や飲み物を差し出して供養する行事です。

「施餓鬼」は、漢字で書くと「餓鬼に施す」と書きます。

ここでいう「餓鬼」とは、仏教の世界観のひとつである「六道」に登場する存在で、「飢えや渇きに苦しむ、欲深い霊」を指します。

餓鬼は、生前に欲や執着にとらわれたまま亡くなった人が生まれ変わる世界(=餓鬼道)にいるとされており、常に食べ物や水を求めてさまよっている状態だと考えられています。

このような餓鬼に対して「食べ物を差し出し、供養をする」ことが施餓鬼の本来の意味なのです。

○なぜ「餓鬼」に施すの?餓鬼道の考え方と背景

施餓鬼は、その名のとおり「餓鬼」に対して施しをする供養の行事ですが、「餓鬼」とは何なのか、なぜ施しが必要なのかをご存じでしょうか?

●仏教における「六道」という世界観

仏教では、人が亡くなったあと、行い(業・カルマ)に応じて6つの世界(六道)のいずれかに生まれ変わるとされています。この六道とは以下の通りです。

- 天道……天人として生まれる、もっとも幸せな世界

- 人間道……私たちのように人として生きる世界

- 修羅道……争いと怒りに満ちた戦いの世界

- 畜生道……動物として生き、苦しみを受ける世界

- 餓鬼道……飢えと渇きに苦しみ続ける世界

- 地獄道……もっとも苦しい罰の世界

このうちの一つ、「餓鬼道」は、生前に欲深かったり、物を惜しみすぎたり、人を助けることを拒んだりした人が死後に落ちるとされる世界です。

●餓鬼の姿とは?

餓鬼は、飢えと渇きに常に苦しんでいる存在とされ、食べ物を口にしようとしても、炎に変わってしまったり、小さな喉しか持たず何も通らなかったりと、どれだけ求めても満たされない苦しみの中にある霊的な存在と考えられています。

これは、「生前に他人に与えることを拒んだ者が、死後に自らが飢えを味わう」という因果の教えとも言えます。

●なぜ施しをするのか?

施餓鬼は、そうした餓鬼道に落ちた霊たちに「水や食べ物を供えることで、少しでもその苦しみを和らげてあげよう」という慈悲の行いです。

この施しを行うことで、苦しむ霊が救われるだけでなく、施した側にも功徳(よい行いによって得られる福)が積まれるとされており、それを故人やご先祖にも「回向(えこう)」することができます。

つまり、他者を思いやる行動を通して、自分や家族、先祖への供養にもつながる――それが施餓鬼という行事の背景にある大切な考え方です。

○施餓鬼法要はいつ行われる?

施餓鬼法要は、特定の日に限定されるものではありませんが、特に夏のお盆の時期(7月中旬〜8月中旬)にあわせて行われることが多く、寺院や霊園で「施餓鬼会(せがきえ)」として開催されることが多いです。

●お盆との深い関係

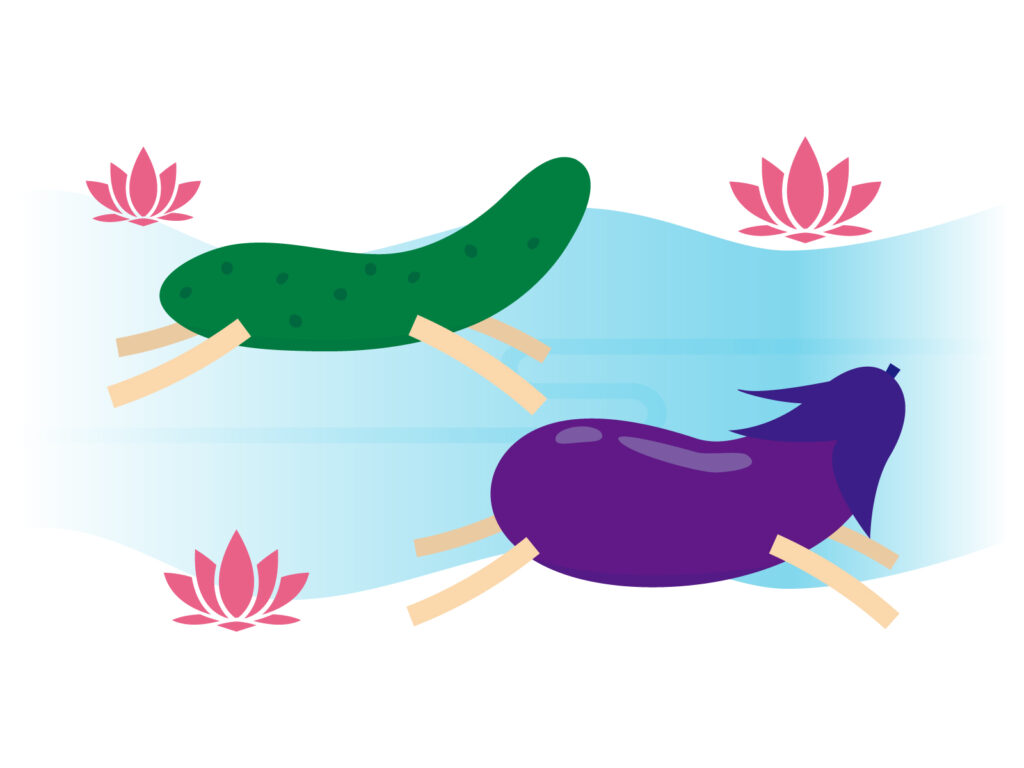

仏教における「お盆」は、ご先祖様の霊がこの世に戻ってくるとされる特別な期間です。

日本では、おおよそ旧暦の7月15日(現在の暦では8月13日~16日頃)を中心に、全国的にお盆の行事が行われています。

このお盆の時期は、亡き人を思い、供養する心が高まる季節。

そのため、お寺や霊園でもこの時期にあわせて「施餓鬼会(せがきえ)」という合同法要を開催することが多くなっています。

お盆に合わせて施餓鬼を行うことで、餓鬼道に苦しむ霊だけでなく、ご先祖様や無縁仏(むえんぼとけ)にも功徳を届けるという意味があり、家族の供養と広く他者への施しを一緒に実践する大切な機会となります。

●時期はお寺によって異なる場合も

施餓鬼の法要は、全国一律に同じ時期に行われるわけではありません。

お寺の宗派や地域の風習によって、春のお彼岸に近い時期や、秋に行われることもあります。

たとえば

- 夏のお盆前後(7月〜8月)に実施する寺院が多い

- 春彼岸(3月頃)や秋彼岸(9月頃)にあわせて施餓鬼会を開くお寺もある

- 特定の月に年間行事として定めている場合も

施餓鬼会に参加を希望する場合は、お世話になっているお寺や霊園からの案内や年間予定表を確認するのが確実です。

●ご先祖様だけでなく、無縁仏の供養も込めて

施餓鬼は、自分の家の先祖を供養するだけでなく、この世に縁者がいない霊(=無縁仏)にも思いを馳せて供養を捧げるという、広い意味での慈しみの行為でもあります。

お盆の時期に施餓鬼を行うことは、目に見える家族のつながりだけでなく、目には見えない存在への感謝や思いやりを形にする、日本ならではの美しい供養文化ともいえるでしょう。

○誰のために行う?施餓鬼とご先祖供養の関係

施餓鬼(せがき)は、本来、餓鬼道(がきどう)に落ちて苦しんでいる霊や、供養される人がいない無縁仏(むえんぼとけ)に対して施しを行い、安らぎを与えることを目的とした仏教行事です。

しかし、現代ではその意味合いが広がり、「ご先祖様の供養」や「家族の法要の一環」として参加する方が多くなっています。

●なぜご先祖供養として行うのか?

施餓鬼の供養は、施しによって得た功徳を他の霊に「回向」することで救済を願う儀式です。

この「回向」は、亡き人に自分の善い行いを差し出す行為であり、自分のご先祖様や家族にも功徳が届くとされています。

つまり、餓鬼道の霊だけでなく、ご先祖様に感謝を伝えるための供養の機会としても、施餓鬼はとても意味のある行事なのです。

●お寺や霊園ではどのように施餓鬼を行うの?

多くのお寺では、毎年夏を中心に「施餓鬼会(せがきえ)」という合同法要を開催しています。

この行事では、お寺や霊園とご縁のあるご家庭が集まり、僧侶による読経や供養が行われます。

ご家族が参加する場合には、以下のような流れで行われることが一般的です

- 塔婆の申し込み……亡き方の名前や戒名を記した板塔婆を申し込みます

- お布施の準備……供養の謝礼として、お布施を納めます

- 法要への参加……読経に参加し、塔婆やお供え物をお墓に納めます

●塔婆とは?

塔婆(とうば)は、供養のために立てる細長い木の板で、先端が五重塔のような形をしています。

故人の名前や戒名、回忌などが書かれており、仏教の教えでは、これを建てることで功徳が得られるとされています。

塔婆は、施餓鬼法要のあとにお墓のそばに建てることで、故人の供養と、施しの心の実践を形にするものです。

●「誰のために」ではなく「すべての霊への祈り」

施餓鬼は、「特定の誰か」のためだけではなく、この世に縁のない霊、助けを必要としているすべての存在に向けた祈りでもあります。

そしてその行為が、まわりまわって自分自身や家族、ご先祖様の平安にもつながる――

施餓鬼は、そんな仏教の深い「つながり」の教えを感じさせてくれる供養なのです。

○一般の家庭は参加する?施餓鬼に参加する理由

施餓鬼法要は、仏教の大切な年中行事のひとつで、主にお寺や霊園で年に一度など定期的に行われます。

この法要は、特定の宗派の檀家だけに限らず、霊園を通じてお墓を建てた一般のご家庭にも案内が届くことがあります。

●お寺だけじゃない。霊園からのご案内も

これまで施餓鬼は「お寺にお墓を持っている檀家さん向けの法要」というイメージが強いものでしたが、最近では霊園を管理している運営者(霊園事務局)からも、施餓鬼会のご案内が届くことがあります。

特に、霊園にある合同供養施設や永代供養墓、樹木葬区画などを選ばれた方々へ向けて、管理者が主催する施餓鬼会を通じてご供養の機会を提供するケースも増えています。

●「施餓鬼って、出なきゃダメ?」と不安な方へ

案内が届くと、「参加しなければいけないの?」「どうすればいいの?」と戸惑う方もいらっしゃるかもしれません。

ですが、施餓鬼への参加は義務ではなく、あくまでも自由参加です。

とはいえ、施餓鬼は多くの人が一緒に手を合わせ、亡き人や無縁仏の供養を行う場でもあり、普段なかなか時間が取れない中での貴重なご供養の機会として、多くの方に親しまれています。

●このような方におすすめの法要です

施餓鬼は、次のような方々にとって、特に参加をおすすめいたします。

- 法事を行う機会が少ないご家庭

- 最近ご家族を亡くされ、何か供養をしたいと考えている方

- お墓を建てたものの、供養の方法が分からず悩んでいる方

- 霊園での合同法要に参加してみたい方

- 無縁仏や他者への施しも大切にしたいと考えている方

●供養と心の節目をつくる機会に

施餓鬼は、目に見えない存在への思いやりや感謝を形にする供養の行事です。

法事とはまた違う意味で、ご家族やご先祖様のことを思い返す「心の節目」をつくることができます。

日々の生活に追われがちな中で、静かに手を合わせる時間は、自分の心を見つめ直し、家族や先祖とのつながりを再確認する大切なひとときになるでしょう。

お寺の檀家でなくても、霊園からの案内で施餓鬼法要に参加できる時代です。

ご自身のタイミングやお気持ちに合わせて、供養の場に参加してみてはいかがでしょうか。

きっと、亡き人とご自身の心の両方に、やさしい灯がともる時間になるはずです。

○おわりに

施餓鬼は、見慣れない仏教用語であり、初めて耳にする方にとっては少し難しく感じられるかもしれません。

けれどもその本質は、とてもシンプルで温かいものです。

それは、「誰かのために何かを差し出す心=施す心」を大切にすること。

飢えや渇きに苦しむ存在、供養されずにさまよう霊、そしてご先祖様や身近な故人にまで、広く慈しみの気持ちを届けようとする行いです。

仏教では、施しの心をもって他者に善い行いをすることで、自分自身も心を整え、豊かな徳を積むことができると説かれています。

施餓鬼は、まさにその実践の場。私たちが忙しい日々の中で忘れがちな「感謝」「思いやり」「祈り」といった気持ちを、静かに見つめ直す時間となるでしょう。

監修者情報

渡辺裕

(わたなべゆたか)

1984年生まれ。千葉県松戸市育ち。実家が石材店のため、小さい頃からさまざまなご家族様の供養に触れて育つ。大学卒業後は法人向けソリューション営業に従事し、その後当石材店に勤務。多くのご家族様のお墓の建立に携わり、2017年に4代目店主として代表取締役に就任。終活に関する資格を多数所有し、幅広い知識と経験でお客様に寄り添ったサポートを心がけている。

有限会社 千代田家石材店/代表取締役

一般社団法人 日本石材協会/認定 お墓ディレクター 2級 認定番号 21-200080-00

一般社団法人 終活カウンセラー協会/終活カウンセラー 2級

一般社団法人 日本看取り士会/看取り士

一般社団法人 日本尊骨士協会/尊骨士

ーお墓に関するご相談ならぜひ千代田家石材店にー

当社は大正8年に八柱霊園の参道に創業してから100余年。

千代田家石材店は、お客様に寄り添ったご提案・ご法要・お墓参りのお手伝いをさせて頂いています。

埼玉県さいたま市の岩槻北稜霊園のほか、埼玉、茨城、千葉県内に多数お取り扱いの霊園がございます。

ご埋葬やお墓の購入、お墓のリフォームなど、お墓やご法要に関することでしたら、何でもご相談ください!

有限会社 千代田家石材店

住所:〒270-2253 千葉県松戸市7-450(八柱霊園 中参道)

営業時間:8:00〜19:00(土日祝日営業)

店舗定休日:火曜(祝日・お盆・お彼岸・年末年始を除く)

※各霊園のご案内は随時行っております。

TEL/FAX:047-387-2929/047-389-0088

HP:https://chiyodaya.co.jp/

ーその他の霊園ー

【2023年11月23日 新区画オープン 南柏霊園】