お墓の種類と供養の仕組みを総まとめ!和型・洋型・永代供養墓などタイプ別のメリット・デメリットを比較

お墓とひとことで言っても、実はさまざまな種類があることをご存じでしょうか?

「どんなお墓を選べばいいのか分からない」「昔ながらのお墓と最近のお墓の違いって?」と迷われる方も多いかもしれません。

お墓には、昔からある伝統的なものだけでなく、近年のライフスタイルに合わせた新しいスタイルのお墓も増えています。選ぶ際には、見た目のデザインだけでなく、誰が継承するのか、どのように供養されるのかも大切なポイントになります。

そこでこの記事では、「デザイン」「継承の形」「供養のしくみ」という3つの視点から、お墓の種類について分かりやすくご紹介します。これからお墓を考えようとしている方も、ぜひ参考にしてみてください。

目次

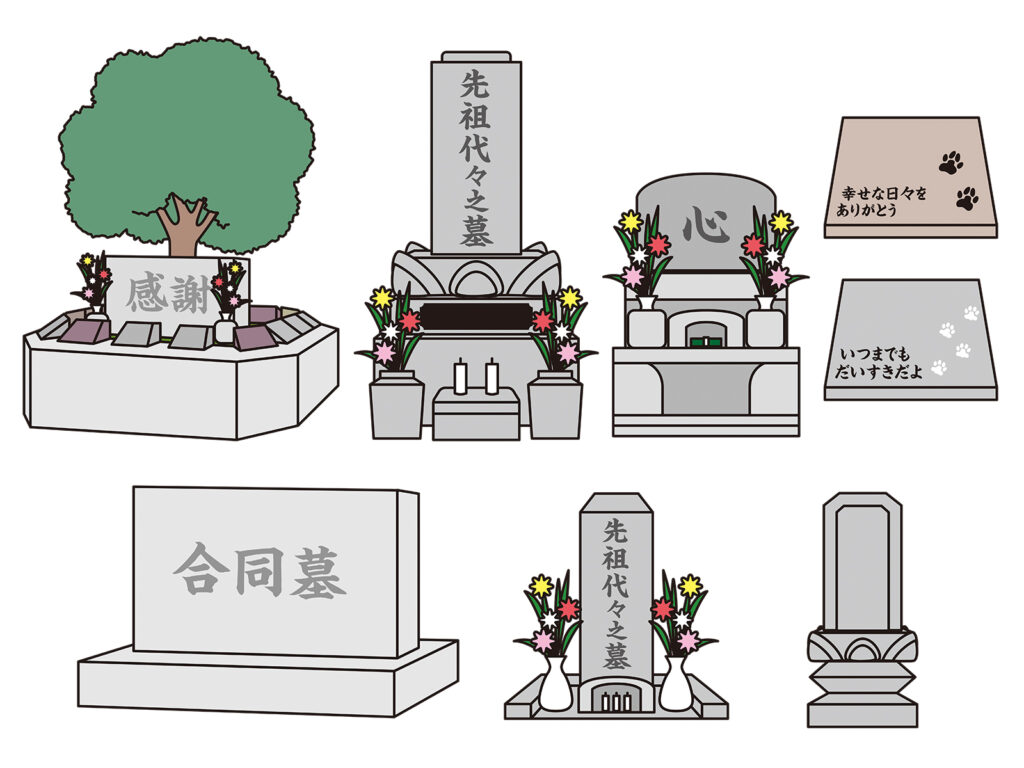

【お墓のデザインの種類】

お墓には、昔ながらの伝統的なものから、現代のライフスタイルに合わせた新しいデザインのものまで、さまざまな種類があります。お墓を選ぶときには、見た目の印象だけでなく、お参りのしやすさや管理のしやすさも考慮するとよいでしょう。ここでは、それぞれのお墓の特徴について詳しくご紹介します。

① 和型墓 – 伝統的な日本のお墓

和型墓は、日本で古くから親しまれている伝統的な縦長の墓石です。お墓と聞いて、多くの方が思い浮かべるのがこの形ではないでしょうか?

・特徴

🔹 縦長の墓石が基本形 – 背が高く、重厚感のあるデザインが特徴です。

🔹 「〇〇家之墓」と刻まれることが多い – 一般的に、家族で受け継ぐお墓として建立されるため、家名が彫られることが多いです。

🔹 格式があり、厳かな印象 – 先祖を敬い、大切に供養する日本の文化を象徴する形です。

🔹 地域によってデザインが異なる – たとえば、関東と関西では墓石の形や台座の高さに違いがあることもあります。

・メリット・デメリット

✅ 伝統的な形で、ご先祖様を大切に供養できる。

✅ 霊園や寺院で受け入れられやすく、選びやすい。

❌ 縦に高さがあるため、掃除がしにくいこともある。

❌ 和型墓を建てられない霊園も増えている。

② 洋型墓 – 近年人気のモダンなデザイン

洋型墓は、近年増えている横長のシンプルなお墓です。従来の和型墓に比べて背が低く、落ち着いた雰囲気が特徴です。

・特徴

🔹 横長の安定感のあるデザイン – 低い設計なので、倒れにくく、地震などの影響も受けにくいです。

🔹 シンプルでモダンな印象 – 伝統的なお墓に比べて、すっきりとしたデザインが多く、若い世代にも人気です。

🔹 自由な彫刻が可能 – 故人の名前や好きな言葉、シンボルマークなど、彫刻の自由度が高いです。

🔹 掃除や管理がしやすい – 背が低い分、雑草が生えにくく、墓石全体を拭きやすいです。

・メリット・デメリット

✅ シンプルなデザインでおしゃれな印象。

✅ 掃除がしやすく、管理の手間が少ない。

❌ 和型墓に比べて新しい形のため、寺院墓地では受け入れられない場合がある。

❌ 霊園によっては、デザインの制限があることも。

③ デザイン墓 – 故人の個性を大切にするお墓

デザイン墓は、従来のお墓の形にとらわれず、自由にデザインできるお墓です。

・特徴

🔹 形や素材を自由に選べる – 四角や丸型だけでなく、独創的な形も可能。

🔹 故人の趣味や想いを反映できる – たとえば、音楽が好きな方なら楽器の形、自然が好きな方なら石や花のモチーフを取り入れることもできます。

🔹 アート要素の強いお墓も増えている – 彫刻やレリーフを施し、芸術的なデザインも可能。

🔹 オリジナルな供養の形 – 近年、「自分らしいお墓」を希望する方に選ばれています。

・メリット・デメリット

✅ 世界に一つだけのオリジナルデザインが作れる。

✅ 故人の想いを形にできる。

❌ 霊園によってはデザインの制限がある場合も。

❌ 費用が高くなることがある。

④ プレート墓 – スペースを活かしたコンパクトな墓

プレート墓は、従来のお墓のように高さがあるデザインではなく、平らな墓石です。

・特徴

🔹 立ち上がった墓石がない。

🔹 都市型霊園や公園墓地に多い – 限られたスペースを有効活用できる墓所のつくりです。

🔹 掃除や管理がしやすい – 石の高さがないため、簡単に手入れができます。

🔹 合同墓として使われることも多い – 一人ずつ個別に区切られている場合と、複数人で一緒に埋葬される場合があります。

・メリット・デメリット

✅ 省スペースで、お参りしやすい。

✅ 洋風の霊園にマッチしやすい。

❌ 目印が少なく、個別のお墓としての存在感が薄い。

❌ 霊園によっては、プレート墓のみの区画が決まっていることがある。

⑤ 樹木葬 – 自然の中で眠る新しい供養の形

樹木葬は、従来のような石でつくられたお墓ではなく、木や花を墓標とする埋葬方法です。

・特徴

🔹 墓石ではなく樹木を目印にする – シンボルツリーを植えることが多いです。

🔹 自然の中で安らぐ供養のかたち – 『緑に囲まれたお墓』として注目されています。

🔹 継承者が不要で、管理の負担が少ない – 霊園が一括管理する形の樹木葬が多いため、家族の負担が軽減されます。

🔹 合同型と個別区画がある – ほかの人と一緒に埋葬される「合祀タイプ」と、一人ずつ区切られる「個別タイプ」があります。

・メリット・デメリット

✅ 自然の中で眠ることができる。

✅ 費用が比較的安く、管理の手間がかからない。

❌ 従来の墓石と異なり、直接手を合わせる対象がないつくりのこともあるため、寂しく感じることも。

❌ 霊園によっては、合祀(ほかの方と一緒に埋葬)しか選べない場合がある。

まとめ

お墓には、伝統的な和型墓、モダンな洋型墓、個性を大切にするデザイン墓、管理がしやすいプレート墓、自然と一体化できる樹木葬など、さまざまな種類があります。それぞれの特徴を理解し、ご自身やご家族に合ったお墓を選ぶことが大切です。

【お墓の継承・利用形態の種類】

お墓には、「家族で受け継いでいくもの」や「夫婦だけで使うもの」、さらには「個人専用のお墓」まで、さまざまな利用形態があります。どのタイプを選ぶかによって、お墓の維持管理や継承の負担が変わってくるため、家族の状況や考え方に合わせて選ぶことが大切です。

ここでは、代表的な4つの種類について詳しく解説していきます。

① 代々墓 – 家族で受け継ぐ伝統的なお墓

代々墓とは、家族や一族の先祖代々を供養するために作られるお墓のことです。日本では最も一般的な形で、「〇〇家之墓」と刻まれることが多いのが特徴です。

・特徴

🔹 複数世代にわたって引き継がれる – 祖父母、両親、子ども、孫へと、長い年月をかけて受け継がれるお墓です。

🔹 継承者(墓守)が必要 – 誰かが責任を持って管理し、お墓参りや清掃を行います。

🔹 家族のつながりを大切にできる – 先祖代々のお墓があることで、家族の歴史を感じることができます。

・メリット・デメリット

✅ 家族全員が一つのお墓に入れるため、まとまりがある。

✅ 代々続くお墓があることで、家族の歴史やつながりを感じられる。

❌ お墓を引き継ぐ人(継承者)が必要で、将来的に管理が負担になることも。

❌ 近年は「子どもに負担をかけたくない」との理由で選ばない人も増えている。

② 両家墓 – 2つの家族をひとつにまとめたお墓

両家墓とは、結婚した夫婦の2つの家をひとつにまとめて供養するお墓です。これは近年増えてきた新しい形のお墓で、特に「一人娘とその夫」「婿養子」などのケースで選ばれることが多いです。

・特徴

🔹 2つの家のご先祖を一緒に供養できる – これまで別々のお墓だった家同士が、一つのお墓で供養されます。

🔹 家系をひとつにできる – 例えば、「跡継ぎがいない」「墓を守る人が少ない」場合の解決策として選ばれます。

🔹 家族の合意が必要 – 両家のお墓を一つにまとめるため、親族間で話し合いをすることが大切です。

🔹 新しい形の供養スタイルとして注目 – 「夫婦で入るが、どちらの家も供養できる形」にしたいという人に人気です。

・メリット・デメリット

✅ 2つの家のお墓をひとつにまとめることで、管理の負担が軽くなる。

✅ 墓じまいの手間が省ける場合もあり、経済的負担を減らせる。

❌ 両家の理解と合意が必要で、親族の意見が一致しないと進めづらい。

❌ 伝統的な考えを持つ家では、受け入れられにくいこともある。

③ 夫婦墓 – 夫婦2人だけのためのお墓

夫婦墓とは、その名のとおり「夫婦だけが入るお墓」です。近年では、子どもがいない夫婦や、「お墓の継承を気にせずに眠りたい」という考えを持つ人に選ばれています。

・特徴

🔹 夫婦2人のためだけに作られるお墓 – 代々受け継ぐのではなく、夫婦単位で完結するお墓です。

🔹 継承者がいなくても問題ない – お墓を引き継ぐ人がいなくても、管理や供養の負担が少ないように工夫されています。

🔹 生前に購入するケースが増えている – 「終活(しゅうかつ)」の一環として、夫婦で生前にお墓を用意する人も多いです。

🔹 シンプルなデザインが多い – 夫婦の名前を刻んだ、洋型墓やプレート墓を選ぶ人も増えています。

・メリット・デメリット

✅ 継承を考えなくてもよいので、子どもや親族に負担をかけない。

✅ 夫婦で話し合って、自分たちに合ったお墓を選べる。

❌ 夫婦が亡くなった後、お墓の管理を誰がするのかを事前に確認しておく必要がある。

❌ 霊園によっては「夫婦墓専用区画」が決まっており、デザインが選べないことがある。

④ 個人墓 – 自分だけのためのお墓

個人墓とは、故人一人だけが入るお墓のことです。「おひとりさまの終活」として注目されており、近年人気が高まっています。

・特徴

🔹 一人専用のお墓 – 家族や夫婦ではなく、自分だけのために用意されるお墓。

🔹 自由なデザインが可能 – 自分らしい形や、好きな言葉を刻むことができます。

🔹 継承者が不要 – 誰かにお墓を引き継いでもらう必要がないため、将来的な負担が少ないです。

🔹 永代供養と組み合わせることが多い – 寺院や霊園が管理し、個別で供養してくれるサービスもあります。

・メリット・デメリット

✅ 自分だけのお墓として、こだわったデザインができる。

✅ 家族の負担を考えずに、自分の好きな形で供養できる。

❌ 一人用なので、家族で一緒に入りたい場合には向いていない。

❌ 霊園によっては、個人墓の区画が限られていることがある。

まとめ

お墓には、「家族で受け継ぐ代々墓」「2つの家をまとめる両家墓」「夫婦専用の夫婦墓」「自分だけの個人墓」といったさまざまな利用形態があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、ご自身やご家族の状況に合わせて選ぶことが大切です。

近年は、継承者の負担を減らすために「夫婦墓」や「個人墓」を選ぶ人も増えています。どの形が自分に合っているのか、家族と相談しながら考えてみるとよいでしょう。

【お墓の供養のしくみによる分類】

お墓を選ぶ際には、デザインや形だけでなく、「どのように供養されるのか」も大切なポイントです。お墓は建てた後、長く供養し続けるものなので、その管理方法や維持費、継承の仕組みについても理解しておく必要があります。

大きく分けると、お墓には「家族が管理する一般墓」と、「寺院や霊園が管理する永代供養墓」の2種類があります。それぞれの特徴を詳しくご紹介します。

① 一般墓 – 家族が管理する伝統的なお墓

一般墓とは、昔からある最も一般的なお墓の形で、「家族や親族が管理するお墓」のことを指します。霊園や寺院の墓地に墓石を建て、家族が供養を行います。

・特徴

🔹 霊園や寺院の墓地に墓石を建てる – 一般的には、和型墓や洋型墓など、好きなデザインのお墓を建てることができます。

🔹 家族が管理し、お参りや清掃を行う – お墓の掃除や供養は、家族が行うのが基本です。

🔹 管理費や清掃費がかかる – 墓地の維持管理のために、年間の管理料を支払う必要があります。

🔹 継承者が必要 – お墓を受け継ぐ人(子どもや親族)が必要となります。

・お墓の管理について

一般墓は、家族や親族が代々管理していくため、継承者がいることが前提になります。お墓参りや清掃は、家族の役割となるため、定期的に足を運ぶ必要があります。また、霊園や寺院の墓地では、維持管理費として年間数千円~2万円程度の管理費がかかることが一般的です。

・メリット・デメリット

✅ 家族のつながりを感じられる – 代々同じお墓に入り、家族全員で供養を続けることができる。

✅ 好きなデザインのお墓を建てられる – 墓石の形や彫刻などを自由に選べる。

❌ 継承者がいないと維持が難しい – お墓を受け継ぐ人がいないと、管理ができなくなる可能性がある。

❌ 定期的な清掃や管理が必要 – 掃除やお参りをする人がいないと、お墓が荒れてしまうことも。

・こんな人におすすめ

✅ 家族や子どもがお墓を引き継ぐ予定がある方

✅ 伝統的な供養の形を大切にしたい方

✅ 自由なデザインのお墓を建てたい方

② 永代供養墓 – 継承者が不要で、霊園や寺院が管理するお墓

永代供養墓とは、継承者がいなくても安心して供養できるお墓です。「永代」とは、「長い間」や「ずっと続く」という意味があり、霊園や寺院が責任を持って管理・供養してくれるお墓のことを指します。

・特徴

🔹 継承者が不要 – 一般墓のように、子どもや親族に管理の負担をかける必要がありません。

🔹 霊園や寺院が管理をしてくれる – 定期的に供養が行われ、掃除や維持管理も任せられます。

🔹 合祀(ごうし)タイプと個別安置タイプがある

→ 合祀(ごうし)タイプ – はじめから他の方と一緒に納骨される形で、費用が比較的安いです。

→ 個別安置タイプ – 一定期間(10年~50年)個別で管理され、その後合祀されます。

🔹 費用が比較的安い – 一般墓よりも管理の負担が少なく、価格も抑えられることが多いです。

・お墓の管理について

永代供養墓は、寺院や霊園が管理してくれるため、個人や家族が掃除やお参りに頻繁に行く必要はありません。また、維持費や管理費もかからない場合が多いため、費用面でも安心できる選択肢です。

費用の目安

- 合祀タイプ(他の方と一緒に納骨) – 10万円~30万円程度

- 個別安置タイプ(一定期間は個別管理) – 30万円~100万円程度

・メリット・デメリット

✅ 継承者がいなくても供養してもらえる – 子どもがいない方や、お墓の管理を任せたい方に適している。

✅ 費用が比較的安い – 一般墓よりも建設費や管理費が抑えられる。

✅ お墓の管理をしなくていい – 掃除や維持管理を霊園や寺院に任せられる。

❌ 合祀タイプは、一度納骨すると遺骨を取り出せない – 合祀を選ぶ場合、後から別の場所へ移すことが難しくなる。

❌ 個別安置タイプは、一定期間後に合祀されることが多い – 永遠に個別で管理してくれるわけではないため、契約内容をしっかり確認する必要がある。

・こんな人におすすめ

✅ お墓の継承者がいない、または管理の負担を減らしたい方

✅ 子どもや親族に負担をかけたくない方

✅ 費用を抑えて、シンプルな供養をしたい方

・まとめ

お墓の供養のしくみには、大きく分けて「家族が管理する一般墓」と「寺院や霊園が管理する永代供養墓」があります。それぞれの特徴を理解し、自分や家族の状況に合ったものを選ぶことが大切です。

💡 家族で受け継いでいくなら一般墓がおすすめ。

💡 お墓の管理負担をなくしたいなら、永代供養墓がおすすめ。

近年は、「子どもにお墓のことで負担をかけたくない」という理由で永代供養墓を選ぶ方が増えています。どの供養の形が自分に合っているのか、じっくり考えて選びましょう。

おわりに

お墓にはさまざまなデザインや形態、供養の方法があり、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。伝統的な和型墓や洋型墓、個性を重視したデザイン墓、そして自然に囲まれて供養できる樹木葬など、選択肢は多岐にわたります。また、代々受け継ぐお墓から、個人で利用するお墓、継承者不要の永代供養墓まで、ライフスタイルや家族の状況に合わせた選び方が求められています。

お墓選びは、故人の想いや家族の気持ちを大切にしながら、長く安心して供養できる場所を選ぶことが大切です。今回ご紹介したお墓の種類や供養の方法を参考に、ご自身やご家族にとって最適な形をじっくり考えてみてください。

お墓に関する疑問やお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。あなたや大切なご家族にとって、心から納得できるお墓選びのお手伝いができれば幸いです。

監修者情報

渡辺裕

(わたなべゆたか)

1984年生まれ。千葉県松戸市育ち。実家が石材店のため、小さい頃からさまざまなご家族様の供養に触れて育つ。大学卒業後は法人向けソリューション営業に従事し、その後当石材店に勤務。多くのご家族様のお墓の建立に携わり、2017年に4代目店主として代表取締役に就任。終活に関する資格を多数所有し、幅広い知識と経験でお客様に寄り添ったサポートを心がけている。

有限会社 千代田家石材店/代表取締役

一般社団法人 日本石材協会/認定 お墓ディレクター 2級 認定番号 21-200080-00

一般社団法人 終活カウンセラー協会/終活カウンセラー 2級

一般社団法人 日本看取り士会/看取り士

一般社団法人 日本尊骨士協会/尊骨士

ーお墓に関するご相談ならぜひ千代田家石材店にー

当社は大正8年に八柱霊園の参道に創業してから100余年。

千代田家石材店は、お客様に寄り添ったご提案・ご法要・お墓参りのお手伝いをさせて頂いています。

埼玉県さいたま市の岩槻北稜霊園のほか、埼玉、茨城、千葉県内に多数お取り扱いの霊園がございます。

ご埋葬やお墓の購入、お墓のリフォームなど、お墓やご法要に関することでしたら、何でもご相談ください!

有限会社 千代田家石材店

住所:〒270-2253 千葉県松戸市7-450(八柱霊園 中参道)

営業時間:8:00〜19:00(土日祝日営業)

店舗定休日:火曜(祝日・お盆・お彼岸・年末年始を除く)

※各霊園のご案内は随時行っております。

TEL/FAX:047-387-2929/047-389-0088

HP:https://chiyodaya.co.jp/

ーその他の霊園ー

【2023年11月23日 新区画オープン】