春のお彼岸とは?意味や由来・時期・お墓参りの過ごし方をやさしく解説

春になると、ぽかぽかした陽気と一緒に、どこか気持ちまで明るくなるものですよね。そんな季節に訪れるのが「春のお彼岸」です。

昔から日本の暮らしに根づいてきた行事ですが、「なんとなくお墓参りに行く日」と思っている方も多いのではないでしょうか。実はそこには、自然やご先祖様へのやさしい想いが込められているんです。

春のお彼岸は、ご先祖様に「ありがとう」を伝えるのはもちろん、冬のあいだの汚れをきれいにしたり、春の花を供えたりと、気持ちをリセットするいいタイミング。新しい季節を迎える前に、心を整える時間でもあるんです。

この記事では、春のお彼岸の意味や時期、春らしいお供えやお墓参りのポイントを、やさしくご紹介していきます。

○春のお彼岸の意味と由来

・春のお彼岸はいつ?

春のお彼岸は、毎年 「春分の日」を中心とした前後3日間、あわせて7日間 です。

たとえば2025年は、3月17日から3月23日までが春のお彼岸にあたります。

この1週間は「お墓参りをする期間」として多くの人に親しまれています。

・太陽とお彼岸の深い関わり

春分の日といえば「昼と夜の長さが同じになる日」として知られていますよね。

実はこの太陽の動きが、お彼岸の行事と大きく関係しています。

太陽が真東から昇り、真西に沈む特別な日。

この「東」と「西」という方向が、仏教の教えと結びついているのです。

・仏教でいう「此岸」と「彼岸」

仏教では、私たちが生きるこの世を 「此岸(しがん)」、

ご先祖様や仏さまがいらっしゃる悟りの世界を 「彼岸(ひがん)」 と呼びます。

春分の日は、太陽が真東から昇り真西に沈むため、

此岸と彼岸が最も近づくと考えられてきました。

「ご先祖様に想いを届けやすい時期」だからこそ、

この時期にお墓参りをする習慣ができたのですね。

・平安時代から続く歴史ある行事

春のお彼岸の習慣は、実はとても古いものです。

平安時代にはすでに「彼岸会(ひがんえ)」という法要が営まれていました。

当初は宮中や寺院で行われていましたが、江戸時代になると庶民にも広まり、

「お彼岸といえばお墓参り」という文化が全国的に定着しました。

いま私たちが自然と「お彼岸だからお墓参りに行こう」と思えるのは、

こうした長い歴史の中で受け継がれてきたからなのです。

・自然や命を大切にする心

春分の日は、祝日法で 「自然をたたえ、生きとし生けるものを慈しむ日」 と定められています。

つまりお彼岸は、ご先祖様を供養するだけではなく、

自然や命に感謝をする行事でもあるのです。

寒い冬を越えて、花が芽吹きはじめる季節。

ご先祖様に手を合わせながら、自然や命への感謝もあらためて感じたいですね。

○春のお彼岸の時期と過ごし方

・春のお彼岸はいつ?

春のお彼岸は、毎年3月の「春分の日」を中心とした前後3日間、あわせて7日間です。

この期間をご先祖様への感謝を伝える大切な時期として、お墓参りや供養が行われてきました。

たとえば、2025年の春のお彼岸の日程は以下のとおりです。

- 3月17日(月) … 彼岸入り

- 3月20日(木・祝) … 中日(春分の日)

- 3月23日(日) … 彼岸明け

春分の日は「自然をたたえ、生きとし生けるものを慈しむ日」として国民の祝日にも定められており、自然やご先祖様への感謝を表す特別な日とされています。

・年ごとの日付はどう決まる?

春分の日は、天文学的な計算によって毎年の日付が決められます。

そのため、3月20日になる年もあれば、3月21日になる年もあります。

その年ごとの春分の日が分かれば、そこを真ん中にして前後3日間を足した「7日間」が春のお彼岸です。

・春休みや新年度準備と重なる時期

春のお彼岸は、ちょうど学校の春休みや会社の年度末、新年度の準備と重なる時期でもあります。

そのため「家族そろってお墓参りに行きやすい」ことも特徴のひとつ。

離れて暮らす家族が久しぶりに集まり、ご先祖様に近況を報告したり、新しい生活に向けての決意を伝えたりする良い機会となります。

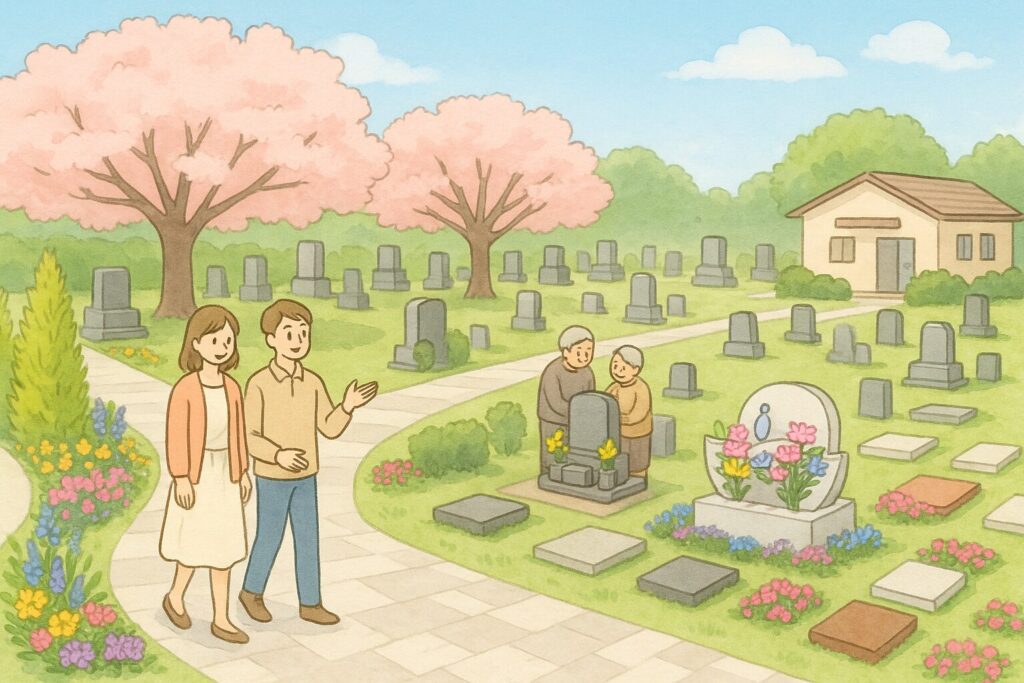

・春ならではの参拝の雰囲気

春のお彼岸は、寒さが和らぎ草花が芽吹きはじめる季節に行われます。

お墓参りをすると、桜のつぼみや菜の花の彩りに出会えることもあり、自然の息吹を感じながら手を合わせられるのが春のお彼岸ならではの魅力です。

静かにお墓を清め、花を供えるひとときは、ご先祖様への感謝とともに「新しい季節を迎える心の準備」として、心を整えてくれる時間になるでしょう。

○春らしいお供えと食文化

🌸春のお彼岸と「ぼたもち」

春のお彼岸と聞いて、まず思い浮かべる食べ物といえば「ぼたもち」ではないでしょうか。

秋のお彼岸では「おはぎ」と呼ばれますが、実はどちらも同じ“もち米にあんこをまとわせたお菓子”です。では、なぜ呼び名が違うのでしょうか?

春は「牡丹(ぼたん)」の花が咲く季節であることから、春のお彼岸のお供えは「ぼたもち」と呼ばれるようになりました。対して秋は「萩(はぎ)」の花にちなんで「おはぎ」。自然と季節を大切にしてきた日本人らしい、風情ある言葉の使い分けですね。

🌸小豆の赤色に込められた意味

ぼたもちやおはぎに使われる小豆(あずき)には、昔から特別な意味がありました。

その赤い色には「邪気を払う力がある」と信じられてきたのです。

古くは厄除けや魔除けの意味を込めて赤飯が食べられてきたように、お彼岸に小豆を使ったお供えをすることは、ご先祖様に感謝を伝えると同時に「家族の無病息災を願う」意味も込められています。

ただの甘いお菓子ではなく、古来から受け継がれてきた祈りの心が宿っているのですね。

🌸春にふさわしい花のお供え

お彼岸のお供えといえば花も欠かせません。春のお彼岸では、牡丹や菜の花、桜など、春を感じさせる花を供えることが多いです。

- 牡丹 … 豪華で華やかさがあり、ぼたもちの由来にもなった花

- 菜の花 … 明るい黄色が印象的で、春の訪れを象徴する花

- 桜 … 日本人にとって特別な存在であり、家族の絆や新しい門出を思わせる花

こうした花々を墓前に供えることで、お参りの場がいっそう明るく、あたたかな雰囲気になります。

🌸季節感を大切にした供養の工夫

春のお彼岸では、食べ物や花を通して「季節を感じながらご供養する」ことが大切にされてきました。

ぼたもちや春の花を供えることは、ご先祖様に対して「今の季節を一緒に味わってください」という気持ちを表すことでもあります。

また、家族でぼたもちを一緒に食べることは、単なるお供えにとどまらず、ご先祖様と家族が同じものを分かち合う象徴的な行為です。

お墓参りのあとは家族で食卓を囲み、ぼたもちをいただきながら「みんな元気に過ごしています」と報告する。そんな日常の延長にこそ、お彼岸のあたたかさが息づいているのではないでしょうか。

○春彼岸ならではのお墓参りのポイント

・冬の間にたまった落ち葉や汚れを掃除

春のお彼岸は、ちょうど冬の寒さが落ち着き、自然が芽吹き始める時期に訪れます。

冬のあいだに墓所には落ち葉や砂ぼこりがたまっていることも多く、「お彼岸のお墓参り=お掃除のタイミング」とも考えられます。

墓石のまわりに落ち葉やゴミが残っていると、ご先祖様に対して失礼に感じる方もいるでしょう。お墓参りの前にしっかりと掃き掃除をして整えることで、気持ちよくご先祖様を迎えることができます。

・墓石や花立の水拭き、香炉の清掃

掃除の仕上げには、墓石を柔らかい布で水拭きしてあげると、石の色や艶がいっそう引き立ちます。

花立や香炉は特に汚れやすい部分なので、古い水や灰を取り除き、新しいお花やお線香を供える準備を整えると、お墓全体が清らかな雰囲気になります。

こうしたひとつひとつの作業は小さなことですが、「ご先祖様にきれいな場所で安らいでほしい」という気持ちの表れです。お墓掃除そのものが、立派な供養になるのです。

・家族で集まり、新生活や進学の報告を

春のお彼岸は、ちょうど年度の変わり目に重なります。学校の進学、就職、新しい生活の始まりなど、大きな節目を迎える人が多い時期です。

このタイミングで家族が集まり、お墓の前で「無事に進学できました」「今年から社会人になります」など、ご先祖様に報告をすることはとても意味のある習慣です。

お墓参りを通じて、家族がそれぞれの近況を語り合うこともまた大切な時間。普段は離れて暮らす家族が顔を合わせるきっかけにもなり、自然と家族の絆が深まります。

・穏やかな気候の中での参拝メリット

春のお彼岸は、気候が穏やかで参拝しやすいのも大きな魅力です。

真夏の炎天下や冬の冷え込みに比べ、春は外での活動がしやすいため、ゆっくりと時間をかけてお墓参りを楽しむことができます。

また、春は桜や菜の花など季節の花々が咲き始める頃。お墓参りをしながら自然の彩りを感じられるのも、春彼岸ならではの喜びといえるでしょう。

○おわりに

春のお彼岸は、ご先祖様に感謝を伝えるだけでなく、季節の移ろいを感じながら心を整える大切な行事です。冬の間にたまった落ち葉を掃除したり、春の花をお供えしたりする時間は、日常の忙しさを忘れて「大切なもの」を思い出させてくれます。

また、春のお彼岸はちょうど新生活が始まる時期でもあります。進学や就職などの節目を迎える方も、ご先祖様に報告することで心が引き締まり、前向きな一歩につながるのではないでしょうか。

お墓参りは決して難しいことではなく、「ありがとう」と手を合わせるだけで十分です。春のやわらかな日差しの中で、ご先祖様に感謝の気持ちを届けてみませんか?きっと心があたたかくなるはずです。

監修者情報

渡辺裕

(わたなべゆたか)

1984年生まれ。千葉県松戸市育ち。実家が石材店のため、幼い頃からさまざまなご家族様の供養に触れて育つ。大学卒業後は法人向けソリューション営業に従事し、その後当石材店に勤務。多くのご家族様のお墓の建立に携わり、2017年に4代目店主として代表取締役に就任。終活に関する資格を多数所有し、幅広い知識と経験でお客様に寄り添ったサポートを心がけている。

有限会社 千代田家石材店/代表取締役

一般社団法人 日本石材協会/認定 お墓ディレクター 2級 認定番号 21-200080-00

一般社団法人 終活カウンセラー協会/終活カウンセラー 2級

一般社団法人 日本看取り士会/看取り士

一般社団法人 日本尊骨士協会/尊骨士

ーお墓に関するご相談ならぜひ千代田家石材店にー

当社は大正8年に八柱霊園の参道に創業してから100余年。

千代田家石材店は、お客様に寄り添ったご提案・ご法要・お墓参りのお手伝いをさせて頂いています。

埼玉県さいたま市の岩槻北稜霊園のほか、埼玉、茨城、千葉県内に多数お取り扱いの霊園がございます。

ご埋葬やお墓の購入、お墓のリフォームなど、お墓やご法要に関することでしたら、何でもご相談ください!

有限会社 千代田家石材店

住所:〒270-2253 千葉県松戸市7-450(八柱霊園 中参道)

営業時間:8:00〜19:00(土日祝日営業)

店舗定休日:火曜(祝日・お盆・お彼岸・年末年始を除く)

※各霊園のご案内は随時行っております。

TEL/FAX:047-387-2929/047-389-0088

HP:https://chiyodaya.co.jp/

その他の霊園

【2023年11月23日 新区画オープン】